人之初

目录

以下是一年前写的一篇,虽然拖到现在才发布(其实是发现然后发布 lol),但是 better than never!

最近几个月(其实离上一篇养娃攻略文章已经快一年了吗?!)虽然已经摆脱了睡不上觉的苦兮兮状态,但是同时养两个小孩的现实开始逐渐呲牙咧嘴,显露出它摧枯拉朽毁坏我 inner peace 的力量。最高潮大概就在在 Mk-II 长到1岁的时候——我们带 TA 第一次回了国!(Mk-I:为什么不说我!我也去了!)总之,这篇里面是一年间的各种零零碎碎。

苟 #

不知道是不是只有我这样,但是我觉得我的日常里比较 excruciating 的地方在于,一旦陷入了状态不好的困境,就没有办法靠自己的力量走出来。解决的办法只有慢慢等着挨过去,而在挨的过程中往往很痛苦,好像永远看不到尽头。

周中是苦命打工人,周末摇身一变成为保姆兼司机兼管家。一天也得不到休息的我(并不含 Colin,Colin 似乎从不因为养小孩而掉 HP)没有连轴转 burn out,只能每月巴巴盼着下一个 long weekend(所谓月指活),每年盼着 holiday season(年指活)。而一旦到了期盼已久的假期,daycare 却也放假,假期又变成了普通的周末,还是保姆兼司机兼管家。。。

生活里的其他事情厌倦了都好说,不过是辞职、搬家、分手。但是 TA 们小小的人类,再怎么说也不能弃养。而且最离谱的是,在 take up 这么重要并且 irreversible 的 commitment 之前,你甚至没有短期实验的机会。

我已经不记得 Mk-I 横空出世之前,自己的生活状态是什么样了。不过几年的时间,感觉好像隔了一辈子。那个时候我真的从早上9点到下午4点一直躺在床上刷剧吗?太奢侈了耶。Heck,我上次早上6点之后醒过来/起床,还是在数年前 Mk-I 还不存在于这个世界上的时候。

失眠、偏头痛之类的中年病也渐渐找上了门。所幸并不是都很糟糕,时好时坏的样子吧。

最近才发现原来不知不觉中生活质量在缓慢下降——主要是因为没有精力了。家里的锅碗瓢盆、可回收垃圾在桌面灶台到处堆起来(多亏了 Colin 的坚持,至少它们是干净的)。各类花花绿绿的玩具 litter 了一地(我宣布 Lego pieces 是人类脚底板最大的敌人)。常年总有一两件家具/物件是坏的,不是衣服烘干机不热了就是汽车引擎忽然亮灯,要么是一氧化碳报警器每两天就怪叫一波。车库门打不开了,车库沦为仓库,车停在车库外边 driveway 日晒雨淋。地板万年没有擦过,墙根和角落积了灰尘和蜘蛛网的混合物,风吹过就会飘飘飘,等着刚刚发现自己可以靠腿脚移动位置的 Mk-II 哪一天爬着临幸的时候粘在 TA 的衣服上。

回国 #

Mk-I 自从出生以来就没有回过国,更别提刚刚1岁的 Mk-II,所以这次鼓起勇气找个天气不冷不热刚刚好的时间回去了一次。带 baby 出门本来就是麻烦比较多,因为行李限制和配套公共设施的缺乏,所以一路上胳膊和后背都是有点辛苦的。绕路了新加坡,好处是机票超便宜(作为17个小时的航班来说单位时间的票价超低!),坏处是,呃,超热。。。

(。。。所以我建议还是不要买连续飞行17个小时中间不停的航班。。。)

至于国内的话,很久不回了这次有两个发现:

- 虽然基建做得很多,但是非常不注意 maintenance,新的东西(楼、路、公园什么的)在三五年之后已经破/脏/旧得很厉害,然后就放弃治疗了。

- 以前的同学很多都处在“不需要上班,或者不需要靠上班这点钱”的状态。感觉这点跟住在北美的我等老中大多需要靠工作维持身份和/或维持当前生活水准的情况不太一样。

托管小孩 #

所以之前曾经有友邻问我怀孕有没有推荐的 OB,或者是小孩要上 daycare 哪家好。要我说的话,离家近的是最推荐的。不管是医生还是 daycare,都是有 license 才能开张的,而且因为人命关天,这 license 并不好拿到以及 retain。Economics 101,自由市场中买家会做出 rational behavior,也就是追求性价比——所以你看到的结果是,美国市场上的服务,质量其实差不多,基本都是压着 license 最低线。再提供些附加价值的,以 daycare/preschool 为例,比如提供蒙台梭利教学法,或者在森林里的 nature preschool(这在美国 pacific northwest 地区意外地挺流行,大概因为那边气候温和并且到处都是树吧)。。。至少,我对这些理念的向往还没有强烈到愿意每个月把口袋往更深处挖的程度。更何况这些学校暑假都不开,一连3个月要逐个按星期用各个 summer camp 来填满,我真的觉得这任务对我来说实在达到了 NP hard 级别。

这么说,Mk-I 的 daycare 自从 TA 7个月大开始,同班同学和老师换了一茬又一茬,我们却一直让 TA 苟在这家,也是很有缘分了。我们这家 daycare 似乎走的是美国传统价值观的道路,不是连锁,是仅此一家,其 owner 开了30年左右。这家很有意思,只是兢兢业业地提供每天早上8点到晚上6点的照看小孩服务,一年11/12天假期而已,暑假也照开不误。而且我最喜欢的是这家没什么花头,从不扯什么 buzz word (Montessori 什么的)或者什么 academic based 的大旗,甚至还很 low tech(Covid 期间才开始向家长推送小孩在 daycare 的照片,也不装摄像头,甚至此前付款只收 check)。同学们请看(敲黑板),就要这样做才能节省运营成本好吗!

话扯远了,回到托管小孩的话题上。回中国和再回来的这段时间,因为工作休假精神压力没那么大(苦命打工人啊),稍微接触了一点其他地方的家庭怎么托管学龄前的小孩。几个我在这个过程中接触到的例子,我觉得都挺典型的:

-

新加坡、香港:雇帮佣(来自菲律宾等东南亚国家)做家务,有的还负责照顾小孩。在这两处坐标雇帮佣的价格(跟美国相比)非常低廉,有正经工作就能负担得起。(广播链接)

-

中国一线城市:雇住家保姆,周中白天晚上都由保姆照顾照顾,家里老人盯着保姆工作。周末保姆休息一天自己带。但是招靠谱的比较难。每月大概1万。

-

中国二线城市:奶奶/外婆带。

-

我们:周一至五白天送 daycare。

稍微总结一下的话——用每个月的托管支出能买多少个原价麦当劳巨无霸来计算:

| Location | Caregiver | Approx. Big Macs per month | Hours/Week |

|---|---|---|---|

| 新加坡 | 帮佣 | 250 | 80(?) |

| 中国一线城市 | 住家保姆 | 400 | 80(?) |

| 我们 | daycare | 375 | ~45 |

这么一看,虽然有的便宜有的贵,但是托管小孩放在哪都是大 boss。果然每天吃10个15个麦当劳巨无霸岂不是快乐多了吗!我甚至觉得小孩的存在让大人变得更 economically vulnerable 了,必须得要有多个收入来源(父母二人、grandparents、政府补贴)才比较 robust 一些,能够抵御生活中的不确定性。

还有就是,对于免费的托管,也就是老人带小孩,我作为 daycare 托管的家长,不能不承认偶尔也是眼馋的。。。daycare 托管的缺点是时间限制很大,凡是下班的时候就需要自己管小孩,这样如果自己有个 personal trip,甚至只是安排一些需要出门的 errand,也需要很多时间上的考虑。所以如果不是必须的话,基本上如果不是非常有执念出这个门,很多事就会不了了之——比如 Mk-I 出生之后我只去电影院看过一次电影(!)。如果家里多一个 caregiver 应该会好很多吧。

不要催我 #

其实3岁的时候 Mk-I 就把这句话挂在嘴边了——TA 最不爽的场景是本来就打算去做xx了但是被说“快去xx”。

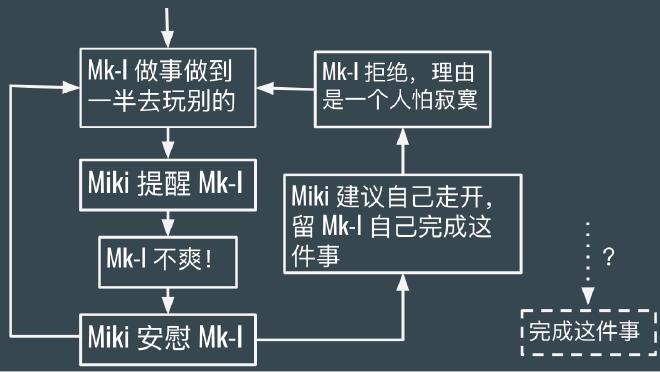

原因是这样,随着小朋友自理能力的增加,逐渐把事情交给 TA 自己做的同时,免不了自己在边上监视着,以便帮忙和出主意(还有收拾残局)。但是 TA 自己做事情一开始肯定是不够熟练的,甚至做到一半不能持续注意力就去玩别的了。这时候如果我们大人看不惯出声提醒的话,就造成了这种不愿意被监视的情况。在 Miki 家,让 Mk-I 完成一件事的流程是这样的:

这么说,小朋友对时间和效率的感受跟我们大人是不一样的。对于 TA 们来说,优先的是有趣(也许?),而不是“赶紧做完这件事就可以苦逼地做下一件事了”。我还记得自己是这个阶段的时候——在上学前直到小学低年级的时候,在院子里玩会逮到什么就看/玩什么,从来不觉得无聊。想想真是好神奇的一个阶段啊。

但是不幸的是,这个阶段对于大人的体感就是 TA 注意力总是不集中——也就是所谓的“欠催”。在 Mk-I 成为大小朋友的这几年里,我自认为我忍住不催 TA 的习惯已经修炼到越来越高的级别,不过修炼的效果并不是我来决定的,而是 Mk-I 本人——我从没问过 TA 最近有没有感觉被我催促的场合越来越少,因为我可能已经知道 TA 的回答了。。。“没有啊”。

人之初 #

到了现在 Mk-II 稍微萌发了一些意识力的时候(a.k.a. 可以花几秒钟选择玩什么手边的东西了而不是什么离得近就接受什么),发现两个小朋友在性格上还是非常不一样的。Mk-I 是喜欢一切自己主导的人——6个月就会用手把桌子上的小胡萝卜送到嘴里吃吃吃,不到9个月就会爬了,在家里各处 cruise 巡(拆)逻(家)。而 Mk-II 目前将近10个月,选择了“我不要自己动手,一定要你来帮我”的路线。吃 solids 从不用手,只是等着喂,喂得不及时就哭给你看——就算把吃的塞到 TA 的手里也不会 pay attention,转眼就松手掉到地上。而在移动方面的态度则是不动如山——不会爬,always prefer 坐着,偶尔有需要就挪一挪自己的屁股前进/后退个3厘米。

这么说我记得在婴儿期,Mk-I 很经常皱眉。看到大人对自己做点什么事情,或者看到什么新鲜的玩意,都会很怀疑地看着。有时候更会呆掉,有点像旧/渣电脑不时会 unresponsive,大概是后台在忙吧。甚至到了现在成为大小朋友,看到点什么新鲜的事情也会皱眉。最近的一次路过运动场,看到场上有学龄的小朋友踢球,心事重重地想了好几分钟,问了几个相关问题(“他们在干什么”,“为什么要踢 soccer”,“为什么他们要上 soccer 课”),最后说出结论“我也想玩 soccer”。我原本以为这个皱眉的原因是 information overload(需要时间来消化运动场上活跃着的各种声音和事件),但其实原来在琢磨“我来看看他们在整什么幺蛾子,我来 evaluate 一下看看我自己能不能也整一个”。

(这么说 Mk-I 的刨根问底其实是一个习惯。带 TA 出门的时候,一路上要问十万个什么和为什么。TA 随口抛出的一个问题,我需要花时间想想怎么解释才能让 TA 理解,否则只会 follow up 更多的问题。而且最 tricky 的问题往往是刚好问在我开车快要开错路的时候。。。)

这种皱眉+研究的情况,Mk-II 虽然也有,但并不多。不知道是因为还没有进入这个阶段,还是 Mk-II 这个人本身对世界上的各种奇怪现象接受度比较高。。。?

其他的一些(没有特别编辑过的感想) #

-

有一天我发现 Mk-I 在饭桌上吃晚饭的时候,不小心把一块吃的东西掉在桌上。说时迟那时快,TA 以迅雷不及掩耳之势偷偷把这块藏在盘子的后面。。。于是饭后单独跟 TA 相处的时候,我问起 TA 为什么要把掉在桌上的东西藏起来——TA 承认,如果藏起来的话,Colin 就不会“说我”了。唉,看把孩子逼的。这么说,我被 Colin 盯着做什么东西的时候也是感觉压力很大。。。(但1年以后的现在,Colin 已经是 Mk-I 对策专家了。)

-

小小的 Mk-II 目前忠实于自己的欲望,想要什么就立刻哭,而 Mk-I 已经社会化到一定程度,在提出要求之前有所斟酌。Mk-II 7个月出头就很智慧了,叫名字或者谈论 TA 会看着你,眼看辅食喂完了要结束了但是还想吃的话会哭给你看。还喜欢(literally)挖墙脚——就是自己用两个胳膊撑着退后到墙根,摸一摸墙角木头做的装饰线。不满的声音也越来越抑扬顿挫了,不像 newborn 时期永远是一个声调在哭。

-

话说我和 Colin 从前是不过圣诞节的。直到 Mk-I 3岁的那一年,圣诞节的早上发现没有礼物,表现出了失望伤心,于是之后的圣诞节就开始给 TA 准备礼物。那既然 Mk-I 有礼物的话,Mk-II 就不能没有(虽然长大了也记不住这件事)——否则 Mk-I 一定会问为什么,这时候解释起来就好尴尬。